Lektion 2 - Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Inhalt: Bildbetrachtung und -analyse, Einführung Storytelling Zum Arbeitsauftrag 2

Bildbetrachtung

Dokumentation

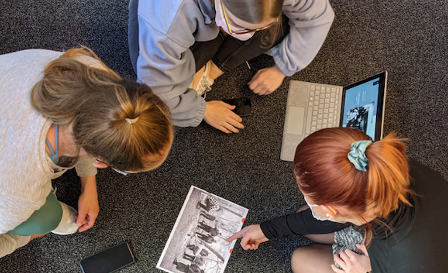

In drei Gruppen haben wir je ein Bild vom Swiss Press Award 2020 (siehe weiter unten) untersucht. Dabei stellten wir uns die folgenden Fragen:

- Was sehe ich?

- Was denke ich?

Anschliessend wurden die beiden Punkte getrennt voneinander am Whiteboard festgehalten und verglichen.

Bei der Bilduntersuchung waren wir uns unter dem Punkt "Was sehe ich?" ziemlich einig. Dort gab es also wenige Widersprüche, da alles direkt anhand der Fotografie gezeigt werden konnte.

Bei der Bildinterpretation, unter dem Punkt "Was denke ich?" sah dies ganz anders aus. Wir interpretierten ziemlich verschiedene Geschichten zu den Bildern. Beispielsweise stand bei der Interpretation desselben Bildes die Geschichte eines gemütlichen Familientreffens einem Treffen von Drogenabhängigen gegenüber. Dies liess sich zum einen auf verschiedene Vorurteile zurückführen, die wir den Äusserlichkeiten der einzelnen Personen zuordneten. Zum anderen kann es durch die eigenen Erfahrungen und damit gekoppelten Emotionen des Betrachters begründet werden, welche verschiedene individuellen Interpretationen zulassen oder begünstigen.

Reflexion

Mir war durchaus bewusst, dass Bilder von verschiedenen Personen individuell interpretiert werden und man sich unterschiedliche Hintergrundgeschichten zurechtlegt. Jedoch war ich erstaunt über das Ausmass dieser interpersonellen Unterschiede.

Das ganze Konstrukt um die Interpretation einer Fotografie scheint nicht allein ein Produkt der eigenen Fantasie jedes einzelnen Betrachters zu sein. Es lässt sich viel mehr mit dessen eigenen Lebensgeschichte erklären. Ein Mensch ist im Stande, Geschichten rund um ein Bild zu erfinden und wiederzugeben. Dies jedoch nur, wenn er sie im Vorhinein bereits selbst erlebt oder zumindest in irgendeiner anderen Form aufgenommen hat.

Sind diese Erinnerungen an Geschehnisse an starke Emotionen gekoppelt, werden sie im Gedächtnis stärker repräsentiert und daher schneller in Erinnerung gerufen. Über einen solchen emotionalen Trigger hat man meist nur wenig bis gar keine Kontrolle. Der erste gedankliche Impuls zu einem Bild ist somit stark an eigene Erlebnisse und Ansichten gebunden. Erst in einem zweiten Schritt ist es möglich, dies zu reflektieren und die Interpretation dementsprechend zu verändern oder an zusätzliche Informationen anzupassen.

Meines Erachtens besteht hier ein Einger Zusammenhang zu folgender Redensart:

Schönheit liegt im Auge des Betrachters.

Es kommt in erheblichem Masse darauf an, welche persönliche Bedeutung ich dem Begriff der Schönheit zuspreche, welche Erinnerung und welchen Inhalt ich damit in Verbindung bringe. Je nach Betrachter, werden andere Dinge als schön erachtet oder ein und dieselbe Sache als unterschiedlich schön eingestuft, also auf eine andere Art und Weise interpretiert.

Kommunikationsmodell

nach Friedemann Schulz von Thun

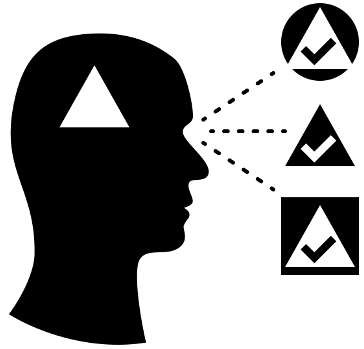

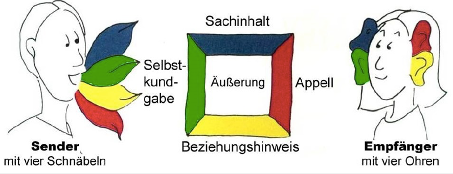

Laut Friedemann Schulz von Thun beinhaltet jede Art von Kommunikation spezifische Informationen in den folgenden vier Ebenen:

- Sachinhalt

- Selbstkundgabe des Senders

- Beziehungshinweis zwischen Sender und Empfänger

- Appell and den Empfänger

Der Sender sendet auf allen vier Ebenen simultan. Dabei steckt die eigentliche Botschaft meist nur in einer einzelnen Ebene, welche der Sender fokussiert. Der Empfänger der Botschaft empfängt ebenfalls auf allen vier Ebenen gleichzeitig, hat jedoch meist auf einer Ebene eine verstärkte Wahrnehmung. Sobald die fokussierten Ebenen (im Beispiel unten als mögliche Kombination rosa markiert) von Sender und Empfänger nicht übereinstimmen, handelt es sich um eine Fehlkommunikation und es besteht die Gefahr von Missverständnissen mit hohem Konfliktpotenzial.

Hierzu ein Beispiel:

A sagt: "Dein Zimmer ist immer unordentlich."

Vier Schnäbel des Senders:

- Sache: Dein Zimmer ist unordentlich.

- Selbstkundgabe: Ich möchte nicht, dass der Besuch einen schlechten Eindruck hat.

- Beziehung: Du lebst in meinem Haus und musst dich an gewisse Regeln halten.

- Appell: Räum dein Zimmer auf!

Vier Ohren des Empfängers:

- Sache: Dein Zimmer ist unordentlich.

- Selbstkundgabe: Es stört mich, dass du nicht auf mich hörst.

- Beziehung: Sie sagt mit ständig, was ich zu tun habe.

- Appell: Räum endlich dein Zimmer auf.

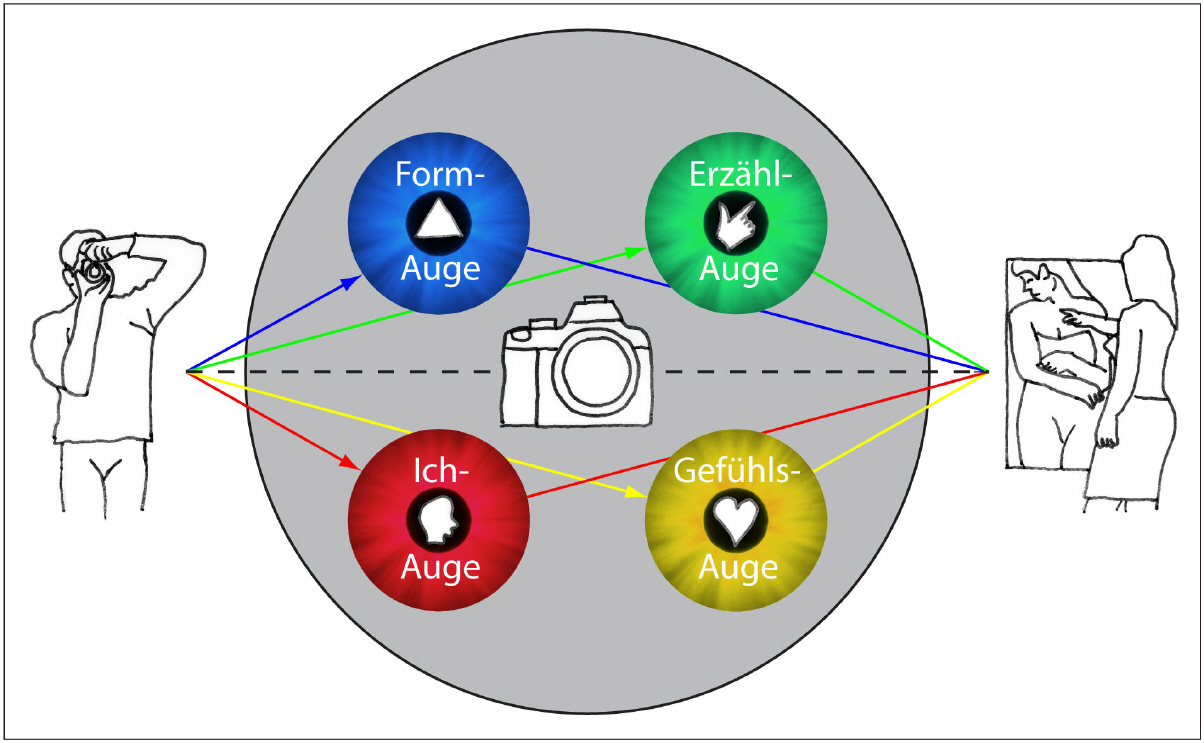

4 Augen Modell

nach Martin Zurmühle

Analog zum Kommunikations-modell hat Martin Zurmühlen ein Modell zur Bildinterpretation erarbeitet, welches ebenfalls vier verschiedene Ebenen enthält: das Form-Auge, das Erzähl-Auge, das Ich-Auge und das Gefühls-Auge. Analog wie im Kommunikationsmodell, welches Sender und Empfänger untersucht, besteht das Modell zur Bildanalyse einerseits aus der beabsichtigten Botschaft des Fotografen und andererseits aus der Wahrnehmung und Interpretation des Betrachters.

Das Form-Auge (entspricht der Sachebene) beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist. Beschrieben werden hier beispielsweise Angaben zu Hinter-/ Vordergrund, Motiv, Nah-/Totalaufnahme, Ausrichtung, Blickwinkel, Bildausschnitt, Fokus, Schärfe, Helligkeit, Kontrast, Farben des Bildes. Die Informationen des Form-Auges sind sehr objektiv und daher wenig anfällig für Diskussionen.

Das Erzähl-Auge (entspricht der Appellebene) sucht die Hintergrundgeschichte des Bildes, sowie Zusatzinformationen und mögliche Aufforderungen, welche durch das Abbild vermittelt werden. Dabei geht es um die Frage, was der Fotograf erzählen und bewirken will bzw. darum, was wir meinen, was der Fotograf erzählen will. Hier sind wir bereits auf einer viel individuelleren und interpretierteren Wahrnehmungsebene.

Das Gefühls-Auge (entspricht der Beziehungsebene) beschreibt, wie das Bild wirkt und welche Gefühle es im Betrachter auslöst. Ist er überrascht, irritiert, interessiert, erstaunt, erfreut etc.? Das Gefühls-Auge ist eng mit den eigenen Emotionen, Erfahrungen und Ansichten verknüpft. Es lässt daher einen enorm grossen Interpretationsspielraum und kann kaum objektiv beschrieben werden.

Das Ich-Auge (entspricht der Selbstkundgabe) trägt eine persönliche Note und verrät Vorlieben oder Erfahrungen des Fotografen. Daraus lässt sich die Motivation des Künstlers und sein Blick auf die Welt interpretieren. Gleichzeitig spielt es eine Rolle, aus welchem Blickwinkel seines Lebens der Betrachter das Bild sieht. Dies kann zum Verständnis einer Fotografie darstellen oder aber zu Missinterpretationen führen.

Ähnlich wie beim Kommunikationsmodell nach Schulz von Thun fokussiert man auf einer bis zwei Ebenen und nimmt den Rest weniger stark wahr.

Reflexion

Eine Fotografie zeigt uns die Wirklichkeit nicht auf die Weise, wie wir sie mit unseren Augen sehen. Die Fotografie ist folglich keine naturgetreue Abbildung, sondern viel mehr eine individuelle Interpretation der Realität. Zum einen beinhaltet dies eine Interpretation des Fotografen selbst, indem er mit dem Bild eine gewisse Situation, Stimmung o.Ä. einfangen und darstellen möchte. Natürlich alles innerhalb seines Wahrnehmungsfeldes. Zum anderen fliesst anschliessend die Interpretation des Betrachters mit ein, welcher in der Fotografie mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht exakt das selbe fokussiert oder erkennt, wie der Fotograf es getan hat. Als Betrachter einer Fotografie interpretiere ich also die Interpretation des Fotografen. Somit ist ein Bild, das von jemand anderem gemacht wurde meiner Meinung nach doppelt interpretationsanfällig. Durch diese Sichtweise bin ich als Betrachter nur bruchstückhaft in der Lage, in einer Fotografie die eigentliche Realität, die dahinter steckt, zu deuten.

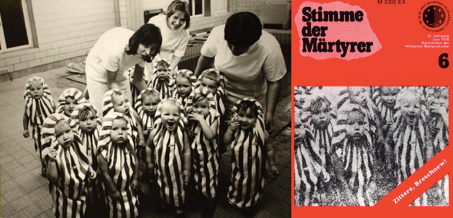

Beispielhaft können alle drei unten abgebildeten Fotografien objektiv eindeutig mit dem Form-Auge beschrieben werden. Gleichzeitig lassen sie jedoch grossen Interpretationsspielraum, was den genauen Hintergrund sowie die beabsichtigten Botschaften der Fotografien anbelangt.

Ein weiteres Beispiel zur Bildinterpretation nach Zurmühle findet sich unter Arbeitsauftrag 2.

Bilder im Kontext

Dokumentation

Informationen über den Kontext eines Bildes liefern entscheidende Hinweise, welche zu dessen Interpretation herangezogen werden. Je nach Wissensstand des Betrachters sieht dieser einen völlig anderen Kontext hinter dem Bild, wie eine andere Person.

Beispiel: Die drei s/w-Fotografien vom Swiss Press Award weiter oben stellen keine zufälligen Situationen dar, sondern sie haben einen bestimmten Kontext. In diesen Bildern wurden bestimmte Momente eingefangen, welche durch die Obdachlosenhilfe Schwarzer Peter - Verein für Gassenarbeit aus Basel ermöglicht wurden.

Reflexion

Nachdem ich wusste, woher diese drei Bilder stammen, veränderte sich meine Interpretation in eine ganz neue Richtung. Die Kontextinformation wurde zur bereits bestehenden Interpretation hinzugefügt und diese somit angepasst.

Ein Bild kann je nach Fokus deutlich unterschiedliche Botschaften vermitteln und damit andere Geschichten und Interpretationen provozieren. So auch das folgende Bild eines Soldaten.

Im linken Bildausschnitt sieht man einen Mann, dem eine Waffe an den Kopf gehalten wird. Es ist nicht klar zu unterscheiden, was sich im Vorder- und was im Hintergrund befindet, wodurch das Gewehr im Bild eine aktive Rolle einnimmt. Daher gehe ich davon aus, dass der Soldat bedroht wird. Im rechten Ausschnitt des Bildes steht eher die Wasserflasche im Fokus und man sieht keine Waffen. Daraus schliesse ich, dass er sich nicht in akuter Lebensgefahr befindet. Betrachtet man das ganze Bild, wird die dargestellte Situation in einen anderen Kontext gerückt. Das Gewehr, das im linken Bildausschnitt so präsent war, scheint sich nun in einer anderen Bildebene zu befinden und gar nicht auf den sitzenden Soldaten gerichtet zu sein.

Durch verschiedene Medien kann man die Interpretation durch Drittpersonen jedoch nicht nur in eine Richtung lenken, sondern sie je nach Darstellungsform und gegebenem Kontext auch intensiv manipulieren. Betrachtet man die zwei Bilder auf der rechten Seite unabhängig voneinander, werden dabei wohl ziemlich unterschiedliche Interpretationen herauskommen. Es handelt sich dabei um ein und dieselbe Fotografie. Jedoch wird beim zweiten Bild nur ein Ausschnitt verwendet und in einen irreführenden Kontext eingebettet.

Wenn ich eine Fotografie betrachte, kann ich nicht sicher sein, ob die dargestellte Situation der Realität entspricht oder nicht. Man sieht immer nur den Fokus, welcher der Fotograf festgelegt hat. Der Rest bleibt Interpretation und ist vom Betrachter innerhalb seines Kontextwissens konstruiert.

Besonders passend hierzu finde ich das Zitat von Bill Gates:

Wer die Bilder beherrscht, beherrscht die Köpfe

Diese Aussage betont, wie sehr ein Betrachter davon beeinflusst werden kann, was er zu sehen bekommt. Ein Fotograf kann dadurch grossen Einfluss darauf nehmen, wie seine durch die Fotografie eingefangene Realität wahrgenommen und gedeutet wird.

Hierbei frage ich mich: Was sehe ich selbst in den Medien und was weiss ich über dessen Kontext? Merke ich es, wenn ich beeinflusst oder manipuliert werde, oder geschieht die auf eine unterschwellige Art und Weise? Je länger ich darüber nachdenke, desto kritischer werden meine Gedanken. Den Massenmedien sowie individuell auf uns zugeschnittener Werbung sind wir tagtäglich ausgesetzt. Wie können wir uns vor einer Manipulation schützen, beziehungsweise diese überhaupt erst erkennen? Darauf weiss ich leider noch keine Antwort und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt eine finden werde...

Storytelling

Dokumentation

Die Lektion verlief ähnlich wie die Woche zuvor: Studierende sitzen in den Bänken und folgen der Präsentation, welche die Dozentin zuvor online gestellt hatte. Doch etwas war anders an diesem Donnerstag...

Reflexion

Stories come from the dark side. - Robert McKee

Wie wird eine Geschichte zu einer guten Story? Wenn sie...

- ...unsere Emotionen anspricht

- ...Hindernisse, Umwege, unerwartete Wendepunkte beinhaltet

- ...Höhen und Tiefen hat

- ...ein Ziel anstrebt

Veränderung ist spannend, gute Geschichten sind also selten, wenn nicht sogar nie linear.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und steht Veränderungen grundsätzlich skeptisch gegenüber. In einer Geschichte sind es jedoch genau diese Veränderungen und Unebenheiten, welche die Erzählung lebendig und spannend machen.

Man kann sich die Frage stellen: Wem höre ich gerne und auch lange zu? Und ich stelle mir die Frage: Wie gestalte ich meine eigenen Erzählungen? An dieser Stelle wird mir einmal mehr bewusst, dass ich bisher keine gekonnte Geschichtenerzählerin bin. Jedoch habe ich durch das Storytelling die Mittel, dies durch nur kleine Anpassungen zu ändern.

Gemeinsam schauten wir einen Werbefilm von Blick. Das Ziel des Werbespots ist es, die Leute zum Kauf anzuregen. Damit dies gelingt, muss der Käufer von der Spannung und Vielseitigkeit der Zeitung überzeugt werden. Das gelingt in erster Linie dadurch, dass in kürzester Zeit verschiedene Emotionen angesprochen werden und gleichzeitig dadurch, dass sich der Zuschauer mit dem Protagonisten identifizieren kann. Der Film spielt zudem mit dem schnellen Wechsel zwischen den Szenen mit entgegengesetzten Stimmungen (bspw. Freunde vs. Angst) und intensiven Bildern.

Im Werbefilm von Blick werden diverse Elemente aus dem Storytelling integriert. Der Protagonist dient einerseits als Wegbegleiter und andererseits als Identifikationsfigur. Dadurch hat der Zuschauer das Gefühl, hautnah im Geschehen mit dabei zu sein. Durch die schnellen Szenenwechsel wird der Spannungsbogen konstant hoch gehalten. Die Musik unterstreicht dabei die Stimmungen und intensiviert das "Erlebnis".

Dies funktioniert sehr gut für einen kurzen Werbefilm. Ein Spielfilm oder eine Serie braucht jedoch noch mehr Inhalt, um den Zuschauer längerfristig binden zu können. Gemeinsam bleibt aber die Notwendigkeit eines packenden Starts und der folgenden Entwicklung der Spannungskurve in der Handlung.

Der Werbefilm von under armour dauert länger und hat daher einen anderen Aufbau. Die gleichbleibende Musik im Hintergrund strahlt Ruhe und Konsistenz aus. Der Schwimmer auf der Bahn wird als bildlicher roter Faden, das Training und der Weg zum Erfolg als inhaltlicher roter Faden eingesetzt. Die Kontraste bestehen aus der Öffentlichen Person des Sportlers und der harten Arbeit, die er im Hintergrund investiert. So wird während dem ganzen Film sein Weg zum Erfolg beschrieben. Der Spannungsbogen steigt stetig an und endet Schliesslich im Höhepunkt.

Der Text zum Ende "It's what you do in the dark that puts you in the light" ist mitentscheidend für die Botschaft des Werbefilms, da die das ganze Arrangement in einen Kontext setzt.

In einem längeren Werbesport ist mehr Raum für die einzelnen Bilder. Der Zuschauer hat somit mehr Zeit, den Inhalt und die Bilder zu verarbeiten und ist dadurch besser in der Lage, das Geschehene mitzufühlen und nachzuempfinden.

In diesem Werbefilm steht nicht die Kleiderwerbung, sondern der Mensch im Zentrum. Dadurch wird der Zuschauer eher auf der emotionalen Ebene abgeholt, was unterbewusst einen deutlich längerfristigen Effekt hat. Die Story entsteht schlussendlich durch die Emotionen und den persönlichen Bezug.

Im Arbeitsauftrag 2 wird beispielhaft das Storytelling und die einhergehende Spannungskurve im Film "Untold.Breaking Point" analysiert.

Aber welche Elemente machen eine Geschichte zu einer guten Story? Die folgenden Punkte gilt es zu beachten. In der Einleitung muss ich als Zuschauer gepackt werden, sodass ich den Film auch schauen möchte. Dies gelingt mit einer guten Leitfrage, die mit einem Teaser zu Beginn des Filmes oder der Geschichte als Schlüsselereignis ein erstes Mal erwähnt wird. Ausserdem muss ich mit dem Protagonisten und seinem Ziel vertraut werden, um der Geschichte inhaltlich folgen zu können. Im Hauptteil steigert sich das Geschehen bis hin zu einem Höhepunkt. Dies kann sowohl ein positiver, sowie ein negativer Wendepunkt sein. Wichtig ist dabei der Überraschungseffekt. So lebt die Spannungsentwicklung im Hauptteil hauptsächlich von den Hindernissen, Höhe- und Wendepunkten der Story. Nach dem Höhepunkt fällt die Spannungskurve ab und erholt sich gegen Ende wieder. Zum Schluss wird die zu Beginn in den Raum gestellte Leitfrage aufgelöst. Wenn diese bis zum Schluss aufgehoben wird, kann die Spannung hoch gehalten werden. Am Schluss der Geschichte sollten unklare Szenen und Fragen aus der Einleitung in den entsprechenden Kontext eingebettet sein und Sinn erhalten, um zu einem versöhnlichen Ende zu führen.